引箔 村田紘平さん(楽芸工房)

神秘的な輝きを宿す工芸の素材

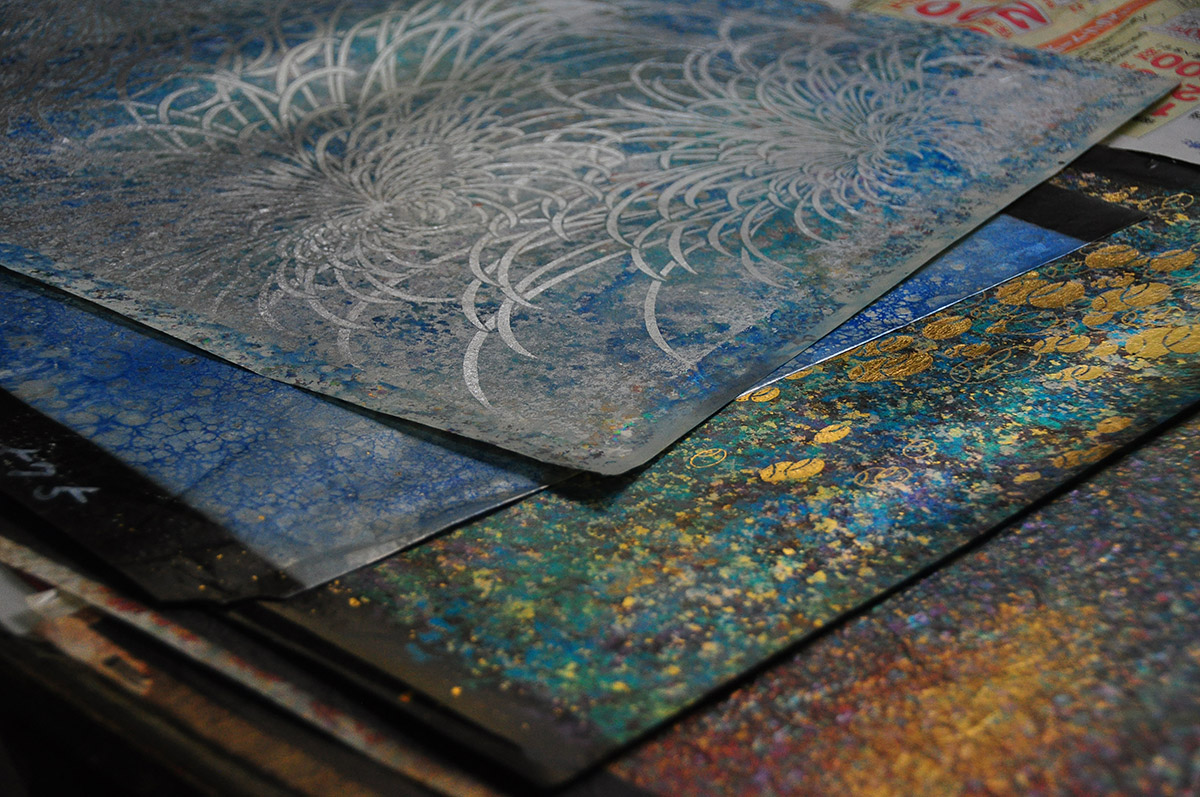

村田絋平さんがつくる引箔(ひきばく)に初めて出会ったときのことを、今でもよく覚えている。明るい展示会場の壁に幾種類かがポスターのように飾られており、一瞬で惹きつけられてしまった。

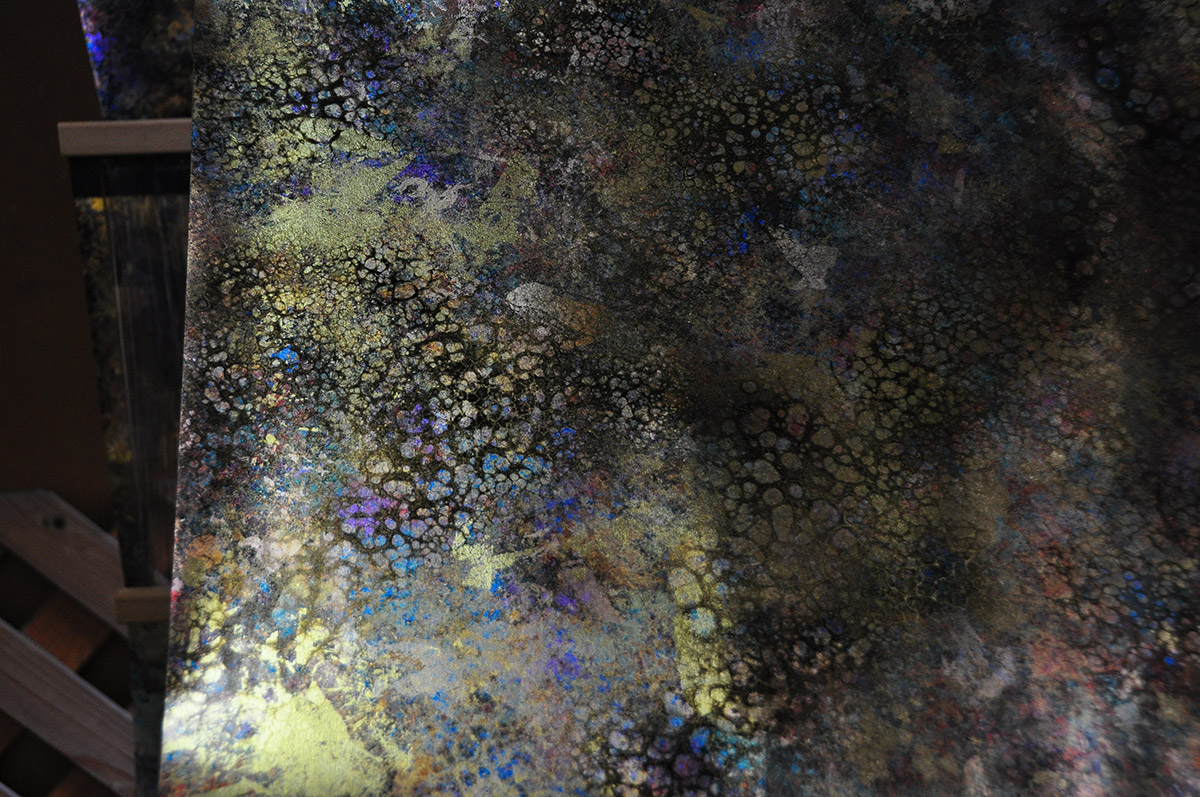

何より衝撃だったのはその引箔が「単に美しいだけではなかった」ことだ。その美には、凄みがあり、深みがあり、広がりがあり、なんともドラマティックで、宇宙の映像や満天の星空といった自然を見たときの感動に通じるものがあった。

そんな引箔が生まれる場所が、滋賀県石山寺にある楽芸工房だ。平成元年に村田さんのお父さんが家業から暖簾分けして設立し、今は村田さんと親子で引箔をつくっている。おじいさんの代から数えれば村田さんは3代目、本家ではおじさんと従兄も引箔屋をしているという。瀬田川近くに構えた広い工房には、ものづくりの空気が満ちていた。

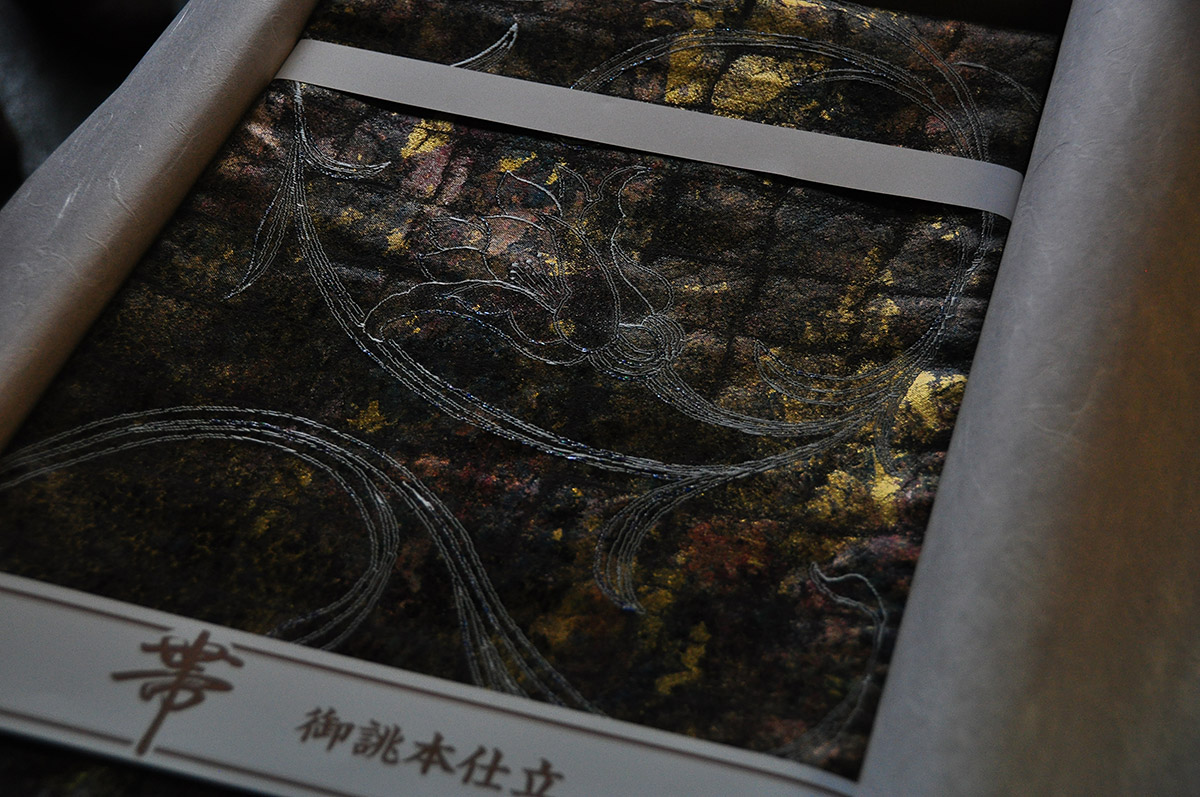

引箔は、西陣織の素材として発展してきた技術だ。

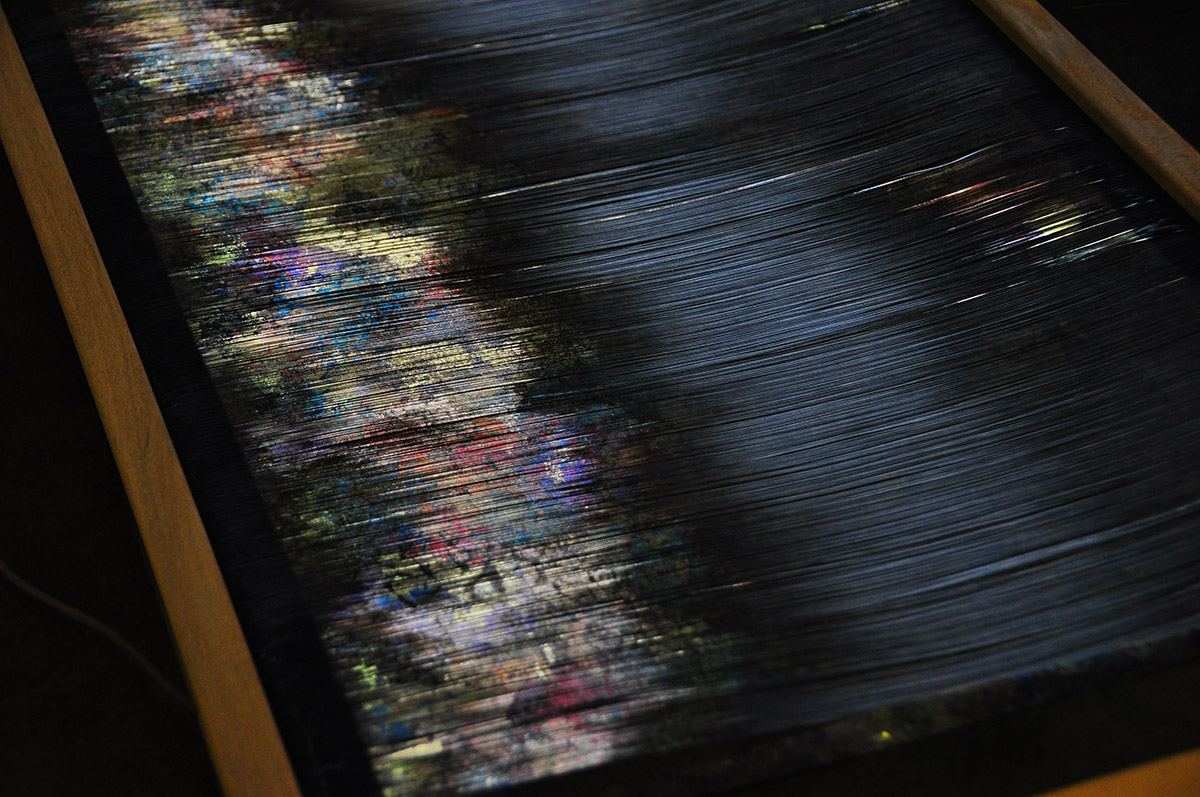

漆を塗った和紙の上に箔を貼り付けて模様をつくり、それを糸のように細くスリットして織り込むと、模様通りの織物ができあがる。細い紙を1本1本織機に引き込んで織ることから、引箔と呼ばれるようになったそうだ。村田さんのお話を聞くうちに、展示会でわたしが見たのはスリットされる前の原紙であることがわかった。

「分業化の進んだ西陣では、引箔を切る専門の職人さんがいるんですよ。切り屋さんが一寸を95~120枚に切ってくれるんです。糸2本につき引箔を1本織り込んでいくため織物になると模様が少し間延びしますので、それを見越して柄をつけています」

西陣織の世界では、いまだに尺貫法が長さの基準だ。一寸は約3.03cmだから、切り屋さんが切った引箔は1本あたりだいたい0.25mm~0.3mmの幅となり、かなり細いことがわかる。正確に切るのも、正確に織り込むのも、高度な手仕事の技術が求められることは想像に難くない。箔を切る専門の職人さんがいることにも驚くが、それだけ難しい仕事なのだろう。西陣織の職人さんたちからよく「引箔を織るのは技術がいる」という話を伺うのも、なるほど納得だ。

そんなに大変でありながらも西陣織は引箔の技術を高めてきたのだから、引箔の織物には他にない魅力があるのだ。シックでモダンな引箔の帯は、金や銀の糸で織りなした豪華なものとはまた違う表情があり、着物ファンからも高い人気を得ている。

変化することを選び、進化を続ける

村田さんによれば、引箔の歴史は明らかにされておらず、文献もほとんどないそうだ。

「明治後期に海外の影響で和装にモダンさが求められるようになって、大きく発展したことは確かです。でも正倉院に金糸で織られたタペストリーが収蔵されていますので、技術自体はもっと古くからあったのだと思います」

西陣織は555年の歴史を誇る産地だが、京都での織物の歴史は実はもっと古く、平安時代には織部司(おりべのつかさ)という役所があり、貴族が身につける絹織物を作っていた。その頃から今にいたるまで、時代時代の職人たちは頭をひねり、先染した糸を織る技術の研鑽を重ねてきた。その成果が、現在の西陣織なのだ。そして引箔も、そうしたかつての職人さんたちの努力から生み出されたもののひとつに違いない。

「これは親父がしょっちゅう言うてることなんですけど……」

と村田さんは前置きしながら、楽芸工房が大切にしていることを教えてくれた。

「1200年のうちにはいろんな危機があったはずなんですよ。素材や道具が無くなったり、戦争があったり。けれど西陣織が今も残り続けているのは、常に誰かが進化させたり変化させたりしたからだと思うんです。僕ら親子はそうした職人さんたちの後継でありたい。一切変えずに継承する役割もあってそれももちろん大事なのでしょうけど、僕らはそっちやない。本質を守りながらも挑戦する方なんやと思います」

その言葉通り、楽芸工房は設立以来引箔の可能性を求めて異分野への挑戦を続けてきた。引箔の技術は木材や鉄などさまざまな素材に施すことができ、車の内装やホテルの壁面、家具などにも活用できるのだという。そもそも村田さんが最初に手がけた引箔も、織物用ではなかった。

「大学進学を前にした春休みに、アルバイトとして工房の手伝いに入ったんですよ。行ってみるとずらっとテーブルが並んでいて、天板を引箔で加飾していたんです。よく見たら、それはグッチの家具でした。それまでずっと和装の古臭い世界だと思って家の仕事に全く興味を持っていなかったので、本当に驚きましたね」

その頃の工房は、滋賀大学の美術部の学生たちが大勢アルバイトに来ていた。村田さんのお父さんは若者たちの自主性を尊重したため、工房は自由で活気があった。テーブルに加飾する仕事はデザインは決まっているものの作り手の感性が生かされる部分が多く、皆でわいわいと好きにつくることができたという。熱中するあまり工房に泊まり込む学生がいたり、皆で一緒にご飯を食べて製作に関する議論をしたり。村田さん自身も、引箔の奥深さに引き込まれながら、同世代の若者たちと切磋琢磨して仕事する楽しさに夢中になった。

「父は学生に営業なども全部任せて、どんどん前に出していました。根っからの職人なんですが、発想がすごく柔軟なんです。引箔は今後自分たちで動いていったらどんどん広がる世界やとわかっていたんでしょう」

村田さんもほどなくクライアントへの営業ややりとりなどもすべて任されるようになり、自分で仕事を受け制作し納品まで行うようになった。せっかく合格した大学は何とか卒業したものの、ほとんど通わずに仕事ばかりしていたそうだ。それくらい引箔のものづくりにのめり込んでいったのだ。

それから約20年。現在楽芸工房では、主に織物関係をお父さん、それ以外のプロダクトは村田さんが中心になって制作しているという。お父さんの時代は名前の出ない案件が多かったが、最近は工房や職人の名前を出したコラボ品の受注が増えてきた。2021年にBMWのパネルを手がけたことも記憶に新しいし、台湾のYスタジオが手がける真鍮のボールペンに引箔を施したものもロングセラーとなっている。

実際に美しい箔が生まれるところを拝見しましたので、その様子をお伝えします。

取材/カメラマン

白須美紀 文筆家/いとへんuniverse副代表

白須美紀 文筆家/いとへんuniverse副代表

地元京都の伝統工芸を取材し、WEBや雑誌に寄稿。2014年より西陣織の職人たちと「いとへんuniverse」を結成し、西陣絣(にしじんがすり)や手織、手染の良さを伝える活動も続けている。2020年より、染色家の岡部陽子と2人で物語を糸にうつすプロジェクト「Margo」を立ち上げ、手染めの毛糸の制作販売も行っている。活版印刷研究所では「What A Wonderful Paper World」を連載し、紙にかかわる仕事をする人々を紹介。noteにて、クラフトライターとして活動する日々の記録やMargoの手染め糸の解説、物語に関するエッセイなどを綴っている。

いとへんuniverse http://itohen-univers.com

活版印刷研究所 「What A Wonderful Paper World」

Margo https://margo-yarn.stores.jp/

note https://note.com/miki_shirasu

カメラマン/福田陽子

西陣織の小さな雑貨ブランド gonomiの他、

WEBデザイン・ライティング・撮影を中心にネットショップ運営を通じて、伝統工芸を伝える仕事に取り組んでいる。